5 février 1917 : le Mexique adopte sa constitution actuelle, établissant une république fédérale composée de 28 États, avec une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Ce jour marquant de l’histoire mexicaine s’inscrit dans le contexte de la Révolution mexicaine, un bouleversement politique et social majeur qui a secoué le pays dès 1910. Ce conflit trouve ses origines dans le mécontentement croissant face à la dictature de Porfirio Díaz, qui, pendant plus de trois décennies, avait consolidé un pouvoir centralisé tout en favorisant les intérêts des élites foncières et industrielles. Sous son régime, la population rurale avait vu ses terres confisquées au profit des grandes haciendas, alimentant un ressentiment profond chez les paysans. De même, les ouvriers, souvent exploités dans les mines et les usines, aspiraient à des conditions de travail plus justes.

Après la chute de Díaz en 1911, le Mexique entra dans une phase de turbulence marquée par des confrontations politiques et militaires intenses entre différentes factions révolutionnaires. Francisco Madero, qui avait pris la tête du gouvernement après la révolte initiale, se heurta rapidement à des critiques provenant tant des conservateurs que des réformateurs radicaux. Emiliano Zapata, leader des paysans du sud, réclamait la mise en œuvre immédiate du plan de Ayala, qui prévoyait une restitution massive des terres aux communautés rurales. Au nord, Pancho Villa mobilisait une armée de paysans et d’ouvriers pour défendre les réformes sociales et résister à ce qu’il considérait comme des compromis politiques trahissant les idéaux de la révolution.

Venustiano Carranza, plus modéré, chercha à unifier le mouvement révolutionnaire en adoptant une position constitutionnaliste, prônant le respect de l’ordre institutionnel tout en promettant des réformes. Toutefois, ces différents acteurs se retrouvèrent souvent en conflit ouvert, leurs visions divergentes étant alimentées par des intérêts régionaux et sociaux contrastés. Ces luttes ne furent pas seulement militaires : elles exprimèrent aussi les aspirations profondes d’un peuple assoiffé de justice sociale, de répartition équitable des ressources et de reconnaissance de ses droits fondamentaux.

Entre 1910 et 1917, le Mexique fut un champ de bataille à plusieurs niveaux, où les alliances se faisaient et se défiaient dans un jeu politique complexe. La violence des affrontements – massacres, prises de villes et combats d’usure – était accompagnée d’efforts de réforme fragmentés, tels que la réorganisation des propriétés foncières ou les débuts d’une législation sociale. Ces années de chaos jetèrent les bases de l’adoption de la Constitution de 1917, un texte qui cherchait à résoudre les conflits et à donner une direction claire au renouveau politique et social du pays.

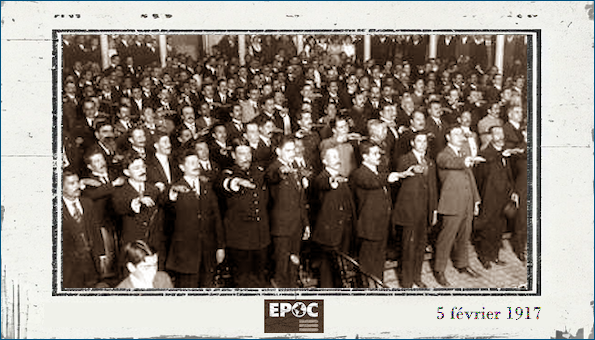

La Constitution mexicaine de 1917, adoptée lors du Congrès constituant à Querétaro, représente un tournant non seulement pour le Mexique, mais également dans l’histoire des constitutions au niveau mondial. La journée du 5 février 1917 fut marquée par une atmosphère d’émotion et de tension. Les délégués venus de tout le pays s’étaient rassemblés dans le Théâtre de la République, un édifice imposant à Querétaro qui servait de cadre solennel pour cet acte historique.

Alors que le président du Congrès constituant, Venustiano Carranza, prononçait un discours soulignant les sacrifices consentis au cours des années précédentes, un silence attentif enveloppait la salle. Carranza, dans un moment de grande émotion, déclara : « Nous ne construisons pas simplement une loi, mais un avenir. Cette constitution est le fruit des luttes et des souffrances de tout un peuple. Elle est notre engagement envers la justice et l’égalité. » Chaque mot portait le poids des espoirs d'un peuple lassé par des années de guerre et de souffrance. L’adoption des 136 articles ne fut pas un simple acte administratif, mais un moment de rupture avec le passé.

Des applaudissements retentirent lorsque la constitution fut officiellement proclamée. Dans les rues de Querétaro, des rassemblements populaires exprimaient une joie teintée d’espoir, mais aussi de prudence face aux incertitudes de l’avenir. Parmi les réformes les plus acclamées, la restitution des terres aux paysans et la protection des droits des travailleurs étaient au cœur des discussions. Cette question, défendue notamment par Emiliano Zapata, résonnait avec l’idée d’une justice économique fondée sur l’accès à la terre comme moyen de subsistance.

Ensuite, cette constitution innove par ses dispositions relatives aux droits des travailleurs. Elle inclut le droit à une journée de travail limitée à huit heures, le droit à un salaire minimum, ainsi que des dispositions prévoyant des congés payés et la protection des travailleurs contre les abus. De telles mesures étaient sans précédent en 1917 et en font une des premières constitutions au monde à inclure explicitement des droits sociaux.

Sur le plan politique, la séparation des pouvoirs était consacrée comme un des piliers de la nouvelle organisation institutionnelle. Le Mexique était proclamé une république fédérale, chaque État disposant d’une large autonomie, bien que s’inscrivant dans un cadre juridique et constitutionnel commun. L’exécutif, incarné par la présidence, le législatif, représenté par le Congrès, et le judiciaire étaient pensés pour fonctionner indépendamment les uns des autres. Cette structure visait à prévenir les abus d’un pouvoir centralisé, comme cela avait été le cas sous la longue dictature de Porfirio Díaz.

Malgré ses avancées, la constitution de 1917 était loin de résoudre immédiatement tous les problèmes qui avaient nourri la Révolution. L’application des réformes agraires fut lente et souvent entravée par les intérêts des grandes propriétés terriennes. De même, les droits des travailleurs furent parfois bafoués, en particulier lors des périodes de répression. Cependant, cette constitution posait les bases d’un état moderne et d’une vision nationale où le peuple devenait un acteur légitime de la décision publique.

Elle reste aujourd’hui un texte fondamental pour le Mexique, bien qu’ayant été amendée à de nombreuses reprises au cours du XX?me siècle pour s’adapter à des contextes politiques, économiques et sociaux changeants. Les principes qu’elle énonce – justice sociale, autonomie fédérale, droits fondamentaux – continuent d’être au cœur du débat public, témoignant de l’importance historique et symbolique du 5 février 1917 dans l’édification du Mexique moderne.