12 février 1818 : une date marquante dans l'histoire de l'Amérique latine, où le Chili proclame officiellement son indépendance de l'Espagne. Cet événement est l'aboutissement d'un long processus qui mêle des tensions sociales, économiques et politiques, non seulement au Chili, mais dans l'ensemble de l'Amérique latine. Pour comprendre cette révolution, il faut plonger dans les dynamiques complexes qui ont précédé et accompagné cet acte fondateur.

Depuis le XVI? siècle, le Chili est une colonie espagnole, un territoire situé aux confins de l’empire ibérique. La domination espagnole repose sur un système économique d’extraction et d’exploitation, où les richesses minières et agricoles sont destinées à enrichir la métropole. Les mines d’argent, en particulier, jouent un rôle crucial dans cette économie, alimentant les réseaux commerciaux reliant le Nouveau Monde à l’Europe. Toutefois, ce modèle colonial repose sur un ordre social rigide, ancré dans une hiérarchie imposée par la couronne espagnole. Les Espagnols nés en Europe, appelés « Péninsulaires », occupent les positions les plus influentes au sein de l’administration et du clergé, tandis que les Criollos, descendants d’Espagnols nés en Amérique, se heurtent à des barrières systémiques qui limitent leur accès au pouvoir politique et économique. Cette exclusion renforce un sentiment de frustration et de revendication au sein des élites locales. Pendant ce temps, les populations indigènes, souvent réduites au statut de serviteurs ou de travailleurs forcés, subissent une exploitation accrue, alimentant des tensions sociales profondes dans les régions rurales et minières.

Le XVIII? siècle voit l’émergence des idées des Lumières et la diffusion des principes révolutionnaires en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord. Ces idées, portées par des philosophes comme Rousseau, Voltaire et Montesquieu, préconisent des notions d’égalité, de souveraineté populaire et de droits naturels qui résonnent fortement dans les colonies. Parallèlement, les réformes bourbons, initiées pour rationaliser et moderniser l’administration coloniale, perturbent les structures établies et génèrent de nouveaux conflits entre les élites criollas et les représentants de la métropole. Ces tensions, aggravées par des crises économiques récurrentes, nourrissent les aspirations à une plus grande autonomie parmi les élites locales.

L’éclatement des guerres napoléoniennes en Europe, qui plongent la couronne espagnole dans le chaos, transforme ces aspirations en réelle opportunité de rupture. La capture du roi Ferdinand VII par Napoléon en 1808 et l’installation d’un régime sous contrôle français provoquent une crise de l’autorité en Espagne et dans ses colonies. Dans ce contexte, les élites locales, inspirées par les exemples américain et français, se sentent encouragées à questionner leur allégeance à une métropole affaiblie et déchirée. Les révoltes qui en découlent ne sont pas uniquement des événements militaires ou politiques, mais le reflet d’une révolution culturelle où les idées d’autodétermination commencent à redéfinir les rapports de pouvoir dans le Nouveau Monde.

En 1810, profitant de la crise provoquée par l’occupation napoléonienne en Espagne, une première Junte gouvernementale est établie à Santiago. Cet acte, bien qu’il ne constitue pas encore une rupture définitive avec la couronne, représente une remise en question de l’ordre colonial établi et marque le début d’un processus de transformation politique. Cette Junte, composée principalement de Criollos influents, se donne pour objectif de gérer le territoire en l’absence d’un gouvernement espagnol stable, tout en préservant une apparente loyauté au roi Ferdinand VII.

Cependant, cet équilibre fragile ne tarde pas à s’effondrer. La période qui s’ensuit, appelée « Période de la Patria Vieja », est marquée par une montée des tensions entre les royalistes, fidèles à l’Espagne, et les patriotes, animés par des idéaux d’autonomie et d’indépendance. Ces divisions s’expriment non seulement sur le champ de bataille, mais également dans les sphères politique et sociale, où les visions du futur du Chili divergent fortement.

Les batailles sanglantes de cette époque, comme celle de Rancagua en 1814, illustrent l’ampleur du conflit. La défaite des patriotes lors de cet affrontement oblige de nombreux dirigeants, dont Bernardo O’Higgins, à se réfugier en Argentine. Le Chili retombe alors sous le contrôle des forces royalistes, ouvrant une période de répression connue sous le nom de « Reconquista », où les patriotes sont persécutés et les institutions locales placées sous surveillance stricte.

Cette phase de lutte et de répression forge toutefois les bases d’une résistance plus structurée. Elle pousse les patriotes à chercher des alliances et à réfléchir à des stratégies qui permettront à terme de libérer le pays de la domination espagnole. Ce processus, loin d’être linéaire, témoigne des complexités et des contradictions inhérentes à toute lutte pour l’indépendance.

L’arrivée sur la scène de Bernardo O’Higgins, figure emblématique de l’indépendance chilienne, marque un tournant. Fils illégitime d’un ancien gouverneur espagnol et d’une femme criollo, O’Higgins incarne un leadership charismatique, capable de mobiliser des forces diverses autour de la cause patriotique. Son alliance avec le général argentin José de San Martín, autre héros de l’indépendance sud-américaine, est décisive. Ensemble, ils conçoivent une stratégie pour défaire les troupes royalistes.

En février 1817, lors de la bataille de Chacabuco, les forces patriotes remportent une victoire majeure contre les Espagnols. Cette bataille symbolise le retour de l’espoir pour les partisans de l’indépendance et consolide la position d’O’Higgins comme chef de file. Santiago est reprise et devient la capitale d’un État en gestation. Toutefois, la lutte est loin d’être terminée. Les royalistes, retranchés dans le sud du pays, poursuivent une guerre d’usure.

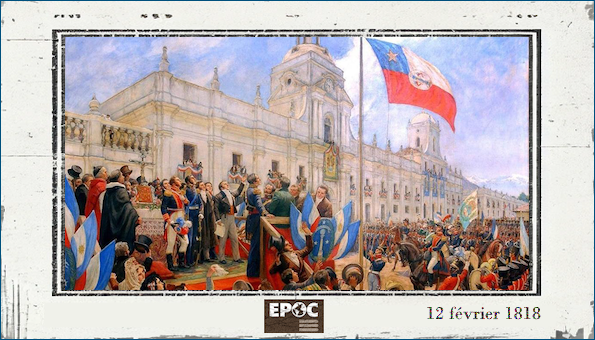

Le 12 février 1818, le Chili franchit une étape décisive. Ce jour-là, la proclamation officielle de l’indépendance est signée dans la ville de Talca, au cœur d’une cérémonie solennelle qui réunit les principaux dirigeants patriotes et des représentants de la population locale. Bernardo O’Higgins, entouré de ses alliés militaires et politiques, déclare la rupture définitive avec la couronne espagnole. La cérémonie est marquée par des discours exaltant la liberté et la souveraineté nationale, suivis d’acclamations enthousiastes de la foule.

Ce jour n’est pas seulement symbolique, mais également stratégique. O’Higgins signe le document qui établit le Chili comme une nation libre, en présence d’une garde armée qui veille à la sécurité face à une potentielle contre-attaque royaliste. Lors de la cérémonie, Bernardo O’Higgins prononce un discours marquant : « Aujourd’hui, nous affirmons devant le monde entier notre droit à exister comme un peuple souverain. Cette indépendance n’est pas un cadeau, mais le fruit de nos sacrifices et de notre détermination. Nous ne reculerons pas face à ceux qui veulent nous enchaîner à un passé d’oppression. Le Chili est libre, et nous le défendrons jusqu’au bout. »

L’événement consolide le réseau de soutien des patriotes et envoie un message clair aux forces royalistes encore présentes dans le sud : la lutte pour l’indépendance ne fera que s’intensifier.

Malgré l’enthousiasme de cette journée, O’Higgins et ses conseillers sont conscients que la proclamation n’assure pas encore la victoire totale. Ils consacrent une grande partie de la journée à organiser la mobilisation des troupes et à planifier les prochaines opérations militaires. Cette proclamation devient ainsi un acte à la fois symbolique et pratique, fixant un cap pour l’avenir immédiat du Chili libre. Toutefois, cette déclaration historique sera bientôt suivie de nouvelles batailles, notamment la décisive bataille de Maipú en avril 1818, qui scellera la victoire finale des patriotes contre les forces espagnoles.

L’indépendance chilienne ne se limite pas à un simple changement de régime. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large qui redessine les cartes politiques et sociales de l’Amérique latine. L’idée de souveraineté nationale devient un modèle pour d’autres régions encore sous domination coloniale. Cependant, les défis ne s’arrêtement pas avec le départ des troupes espagnoles. Le Chili, comme beaucoup de nouvelles nations latino-américaines, doit affronter des tensions internes, à commencer par la répartition inégale des terres et des richesses, ainsi que la consolidation d’institutions politiques stables.

Bernardo O’Higgins lui-même, malgré son rôle crucial, devient une figure controversée. Sa volonté de centraliser le pouvoir et d’imposer des réformes audacieuses, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’armée, suscite des résistances parmi les élites. En 1823, il est contraint de démissionner et s’exile au Pérou, laissant le Chili face à ses propres contradictions.

L’indépendance du Chili en 1818 est autant un triomphe qu’un point de départ. Cette quête de souveraineté nationale sera reconnue internationalement en 1844, lorsque l’Espagne accepte officiellement l’indépendance chilienne. Cet acte met fin à plusieurs décennies de tensions diplomatiques et ouvre une nouvelle ère de relations internationales pour le Chili.

Cependant, la consolidation d’un État moderne prendra encore plus de temps. En 1981, le Chili adopte sa constitution actuelle, sous le régime militaire d’Augusto Pinochet. Bien que controversée et marquée par des réformes autoritaires, cette constitution structure les institutions politiques et économiques du pays. Ces deux étapes, la reconnaissance de l’indépendance en 1844 et la rédaction de la constitution en 1981, jalonnent le parcours complexe d’un Chili en quête de stabilité et d’identité nationale.