Le 15 février 1989 marque l'achèvement du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, mettant fin à une intervention militaire qui avait commencé le 27 décembre 1979. Ce départ scelle une décennie de guerre qui aura marqué non seulement l'Afghanistan, mais également l'échiquier géopolitique mondial en pleine Guerre froide.

Dès le début de l'intervention soviétique, le contexte international était tendu, à la fois par les ambitions stratégiques de l'Union soviétique et par les réactions des grandes puissances occidentales. Sous la direction de Léonid Brejnev, l'URSS visait non seulement à consolider un régime communiste allié à Kaboul mais également à contrer la montée des influences islamistes radicales et nationalistes dans la région, perçues comme des menaces directes pour ses frontières sud. Le Parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA), divisé entre factions rivales et incapable de résoudre les tensions internes, faisait face à une insurrection croissante alimentée par des griefs locaux et religieux. La rébellion armée des moudjahidines, composée de groupes divers allant des islamistes radicaux aux nationalistes traditionnels, bénéficia d'un soutien massif et coordonné des États-Unis, du Pakistan, de la Chine et d'autres pays. Ce soutien, fourni dans le cadre de la doctrine de l'endiguement du communisme, incluait des armes, des financements, ainsi qu'un appui logistique crucial pour structurer la résistance afghane.

L'intervention soviétique était motivée par la volonté de maintenir une zone d'influence en Asie centrale et de préserver un gouvernement allié aux frontières de l'Union soviétique. Stratégiquement, l'Afghanistan représentait une barrière naturelle face à l'expansion d'idéologies ou de mouvements hostiles pouvant déstabiliser les régions soviétiques voisines. Cependant, ce qui était prévu comme une opération rapide et décisive pour stabiliser le régime de Kaboul et mater l'insurrection se transforma rapidement en un conflit prolongé et coûteux, érodant les ressources économiques et militaires de l'Union soviétique. La guerre d'Afghanistan devint un bourbier pour l'URSS, comparable à ce que fut la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Les difficultés logistiques, la topographie montagneuse du pays, et l'incapacité à remporter une victoire décisive face à une résistance tenace exacerbèrent les coûts humains et financiers du conflit, provoquant des tensions croissantes à Moscou.

Sur le terrain, les troupes soviétiques rencontrèrent une résistance farouche de la part des moudjahidines, qui utilisaient des tactiques de guerre asymétrique. Ces dernières incluaient des embuscades, des sabotages et l’exploitation de la difficulté du terrain montagneux, mettant en échec les stratégies militaires conventionnelles des Soviétiques. L'appui logistique et militaire étranger, notamment américain, fut crucial dans ce conflit. Les États-Unis, dans le cadre de l'opération Cyclone, injectèrent des milliards de dollars pour armer et financer les moudjahidines, coordonnés par le Pakistan à travers l'Inter-Services Intelligence (ISI). L'introduction des Stinger, des missiles sol-air portables fournis par les États-Unis, changea significativement la donne militaire. Ces armes permirent aux rebelles d'infliger des pertes significatives à l'aviation soviétique, en particulier aux hélicoptères d’attaque et aux avions de transport, affaiblissant le soutien aérien dont dépendaient les opérations soviétiques. En outre, les moudjahidines bénéficièrent de réseaux logistiques transnationaux qui leur permettaient de maintenir un flux constant d’armes et de ressources, rendant le conflit à la fois prolongé et complexe pour l’URSS.

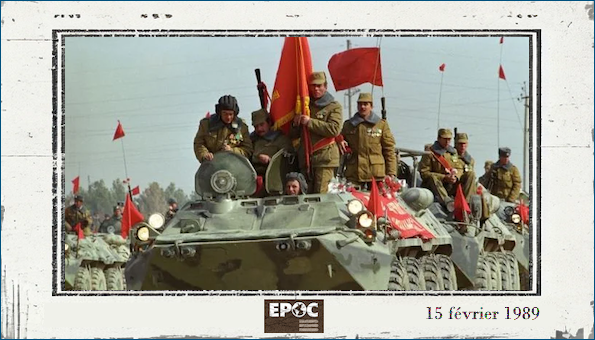

Parallèlement, la situation en Union soviétique évoluait rapidement. Mikhaïl Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, souhaitait réduire les engagements militaires à l'étranger et résoudre les problèmes économiques internes. Dans ce contexte, le retrait des troupes d'Afghanistan devint une priorité. Les pourparlers de paix sous l'égide des Nations unies débouchèrent sur les accords de Genève en 1988, prévoyant le retrait complet des forces soviétiques. Ce processus, qui s'étalât sur neuf mois, culmina dans un moment symbolique le 15 février 1989. Ce jour-là, sous les regards des caméras du monde entier, le dernier soldat soviétique, le général Boris Gromov, traversa le pont de l’amitié reliant l’Afghanistan à l’Ouzbékistan soviétique. En franchissant ce pont, il déclara qu’aucun militaire soviétique ne restait en territoire afghan, symbolisant la fin officielle de l’intervention. Ce retrait fut accueilli par un mélange de soulagement et de consternation : en URSS, il marqua la fin d’un conflit coûteux et impopulaire, tandis qu’en Afghanistan, il laissait un pays dévasté et plongé dans l’incertitude.

Le bilan de cette décennie de guerre est éloquent et tragique. Près de 15 000 soldats soviétiques trouvèrent la mort en Afghanistan, souvent dans des conditions d'une brutalité extrême, tandis que les pertes afghanes – civils et combattants confondus – atteignirent des centaines de milliers. Les villages afghans furent dévastés par les bombardements, laissant derrière eux des paysages de ruines et des populations traumatisées. Le conflit provoqua un exode massif : des millions de réfugiés fuirent les zones de combat pour chercher refuge au Pakistan et en Iran, où ils furent entassés dans des camps souvent surpeuplés, avec un accès limité à l'eau, aux soins et à l'éducation. Cette migration forcée transforma la région en une zone de crise humanitaire durable, mettant à rude épreuve les infrastructures locales et créant des tensions politiques et sociales dans les pays d'accueil. Les cicatrices laissées par cette guerre continuent d'influencer l'Afghanistan et ses voisins jusqu'à aujourd'hui.

Le retrait soviétique eut des conséquences profondes sur l'Afghanistan et le monde. Le pays sombra dans une guerre civile prolongée, les factions moudjahidines s'affrontant pour le contrôle du pouvoir. Cette instabilité ouvrit la voie à l'émergence des talibans dans les années 1990, qui instaurèrent un régime fondé sur une interprétation radicale de l'islam. Sur le plan international, la défaite soviétique en Afghanistan accéléra le déclin de l'URSS, qui s'effondra deux ans plus tard, en 1991. Pour les États-Unis, ce fut une victoire symbolique dans la Guerre froide, bien que les conséquences à long terme de l'intervention en Afghanistan continuèrent à peser lourdement sur la région.