16 février 1986 : une date qui marque un tournant dans l’histoire politique du Portugal. Ce jour-là, Mário Soares, leader charismatique et figure majeure de la résistance à la dictature salazariste, est élu président de la République portugaise. C’est un événement historique, car il devient le premier civil à occuper cette fonction depuis soixante ans, rompant ainsi avec des décennies d’hégémonie militaire et autoritaire au sommet de l’État.

Pour comprendre l’ampleur de cet événement, il faut remonter dans le temps et analyser le contexte politique et social du Portugal. Pendant près d’un demi-siècle, le pays a vécu sous la dictature de l’Estado Novo, un régime autoritaire fondé par António de Oliveira Salazar. Ce système s'appuyait sur une idéologie nationaliste, conservatrice et corporatiste, visant à maintenir un ordre social rigide et la domination des élites traditionnelles. La répression politique se manifestait par un contrôle étroit de la presse, des élections manipulées, et par l’omniprésence de la police politique, la redoutable PIDE, qui traquait toute forme de dissidence. Cette oppression a étouffé les voix contestataires et installé une peur latente au sein de la société portugaise. Sur le plan international, le Portugal est resté isolé, perçu comme une anomalie au sein d’une Europe démocratique d’après-guerre. Par ailleurs, l’économie stagnait, minée par un système archaïque où les investissements étrangers étaient rares et où les inégalités sociales étaient criantes, alimentant un sentiment d’immobilisme et de frustration parmi les classes populaires.

En avril 1974, la Révolution des Œillets, menée par des officiers progressistes, met fin à la dictature. Cette transition débouche sur une période d’instabilité, marquée par des tensions sociales et politiques intenses. Le pays oscille entre les aspirations démocratiques portées par une grande partie de la population et les tentations révolutionnaires encouragées par certains mouvements d’extrême gauche. Le processus de transition est jalonné de moments critiques, tels que les nationalisations massives, les conflits dans les campagnes émanant des réformes agraires, et les débats âpres sur la place de l’État dans l’économie. Dans ce contexte trouble, Mário Soares émerge comme une figure essentielle grâce à son pragmatisme et à son aptitude à construire des consensus. Fondateur du Parti socialiste en 1973, il joue un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie portugaise en s’opposant fermement à la radicalisation de certains mouvements tout en promouvant un projet social-démocrate. Ministre des Affaires étrangères dans les premiers gouvernements post-révolutionnaires, il obtient le retrait pacifique des colonies portugaises en Afrique, une tâche diplomatique complexe qui met fin à des guerres coloniales coûteuses et impopulaires, tout en redéfinissant le rôle du Portugal sur la scène internationale.

La candidature de Mário Soares à la présidence en 1986 s’inscrit dans un paysage politique transformé, mais encore fragile. Face à lui, Diogo Freitas do Amaral, un candidat soutenu par la droite et marqué par des positions conservatrices, incarne la continuité d’un ordre plus ancien. La campagne électorale, qui dure plusieurs semaines, devient rapidement l’une des plus polarisées de l’histoire récente du Portugal. Les débats télévisés entre les deux candidats captivent la nation et illustrent deux visions opposées de l’avenir du pays. Freitas do Amaral plaide pour une continuité prudente, mettant en avant les valeurs traditionnelles et une gestion conservatrice, tandis que Soares prône un Portugal ouvert, modernisé et tourné vers l’Europe.

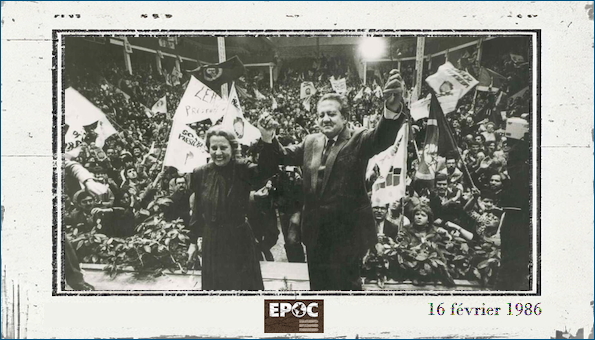

Soares, avec son style direct, son humour acéré et sa réputation d’homme du peuple, sillonne le pays pour mobiliser ses soutiens. Il parvient à rallier une coalition disparate composée de progressistes, d’intellectuels, de jeunes électeurs et d’anciens militants antifascistes. Les rassemblements de campagne prennent souvent une dimension festive, marqués par des discours passionnés et des chansons populaires qui résonnent avec l’espoir d’un avenir meilleur.

Freitas do Amaral, bien qu’à l’aise parmi les cercles conservateurs et les électeurs ruraux, a du mal à répondre à la dynamique créée par son adversaire. L’engagement personnel de Soares dans les régions défavorisées et sa capacité à dialoguer directement avec les citoyens jouent un rôle crucial dans la mobilisation des indécis.

Malgré les tensions, le ton parfois agressif des débats, et les divisions qu’elle expose, cette campagne marque un pas important dans la maturité démocratique du pays. Les électeurs, appelés à choisir entre deux futurs distincts, participent massivement au scrutin, réaffirmant ainsi leur engagement dans le processus démocratique instauré depuis la Révolution des Œillets.

Le 16 février 1986, une atmosphère de tension palpable règne dans tout le pays alors que les électeurs affluent massivement aux urnes. La participation atteint un taux exceptionnel, révélant l’importance de cet événement pour les citoyens portugais. Toute la journée, les rues des grandes villes comme Lisbonne et Porto sont animées par les discussions sur l’avenir du pays, tandis que les zones rurales voient une mobilisation sans précédent. Les chaînes de télévision retransmettent en direct les premières estimations, alimentant les espoirs et les craintes des partisans de chaque camp.

Lorsque les résultats finaux tombent en soirée, un vent de changement souffle sur le Portugal. Mário Soares, avec 51,18 % des suffrages, remporte une victoire historique qui provoque des scènes de liesse dans les rues. Ses partisans, rassemblés à Lisbonne, crient des slogans en faveur de la démocratie et de l’Europe, tandis que les drapeaux portugais flottent fièrement. Dans son discours de victoire, Soares souligne le caractère décisif de ce moment, affirmant que cette élection représente « la victoire de la liberté sur l’autoritarisme ».

Cette journée marque plus qu’une victoire personnelle pour Soares. Elle représente une rupture symbolique et politique profonde. En devenant le premier civil à présider la République depuis les années 1920, il tourne définitivement la page des décennies de contrôle militaire sur la vie politique portugaise. Cette élection consacre également l’engagement du pays dans une nouvelle ère de stabilité démocratique et de modernisation économique, réaffirmant son ancrage au sein de l’Europe.

Son mandat présidentiel ne se limite pas à un rôle symbolique. Soares s’engage activement dans la promotion des valeurs démocratiques en renforçant les institutions et en veillant à la protection des droits fondamentaux. Il s’emploie également à réconcilier une société divisée par des décennies de dictature, établissant un dialogue entre les différents courants politiques et sociaux. Sa vision inclut l’intégration pleine et entière du Portugal au sein de la Communauté économique européenne (CEE), qu’il considère comme une opportunité majeure pour moderniser le pays. Sous sa présidence, le Portugal bénéficie de fonds structurels qui financent des projets d’infrastructures tels que la construction de routes, de ponts et de réseaux énergétiques, tout en stimulant le développement de secteurs stratégiques comme l’éducation et la santé. Ces avancées contribuent à réduire les inégalités régionales et à désormais placer le Portugal sur la voie de la convergence économique avec ses partenaires européens.

L’élection de Mário Soares est un moment charnière qui illustre à la fois les acquis de la démocratie et les défis qui persistent. Elle reflète une société en mutation, où les souvenirs de la dictature s’estompent lentement, mais où les espoirs d’un avenir européen prennent racine. Soares, en homme de conviction et de compromis, incarne cette synthèse entre mémoire et modernité.

Les dernières années de la vie de Mário Soares furent marquées par une activité intellectuelle intense, malgré le poids de l’âge. Il continua à écrire et à intervenir dans le débat public, demeurant une figure respectée du paysage politique portugais. Cependant, sa santé déclina progressivement. Le 7 janvier 2017, à l’âge de 92 ans, Mário Soares s’éteint à Lisbonne des suites d’une longue maladie. Sa mort provoqua une vague d’émotion au Portugal et à l’étranger. De nombreux hommages lui furent rendus, reconnaissant son rôle déterminant dans l’histoire contemporaine du pays et son engagement constant en faveur de la démocratie et de la justice sociale. Sa disparition marqua la fin d’une ère, mais son héritage demeure vivace dans la mémoire collective portugaise.