Le 8 mars 1963 marque un tournant décisif dans l’histoire de la Syrie avec le renversement du gouvernement par un coup d’État orchestré par le Parti Baas. Cet événement s’inscrit dans une série de bouleversements politiques qui ont redéfini la trajectoire du pays et renforcé l’influence du nationalisme arabe socialiste.

Au début des années 1960, la Syrie est marquée par une instabilité chronique, résultant des tensions internes et des échecs de l’union avec l’Égypte dans le cadre de la République arabe unie (RAU). Cette union, instaurée en 1958 sous l’impulsion de Gamal Abdel Nasser, visait à unifier le monde arabe sous une seule bannière socialiste et nationaliste. Cependant, des désaccords profonds entre les élites syriennes et égyptiennes émergent rapidement, exacerbés par la marginalisation des politiciens syriens au sein du gouvernement central basé au Caire et par la politique de nationalisation imposée par Nasser, qui heurte les intérêts économiques syriens.

L’effondrement de cette union en 1961, à la suite d’un coup d’État militaire en Syrie, laisse le pays dans un état de crise politique profonde. Divers groupes militaires, nationalistes et socialistes entrent en compétition pour prendre le contrôle du pays, plongeant la Syrie dans une instabilité chronique caractérisée par des luttes intestines et des changements fréquents de gouvernements.

Le Parti Baas, fondé dans les années 1940 par Michel Aflak et Salah al-Din al-Bitar, prône une idéologie panarabe socialiste reposant sur trois piliers fondamentaux : l’unité du monde arabe, la liberté politique et le socialisme. Il ambitionne de mettre fin aux ingérences étrangères et de renforcer la souveraineté des États arabes à travers un projet de modernisation économique et sociale.

Ce mouvement séduit particulièrement les jeunes intellectuels, les nationalistes et une partie des officiers de l’armée, qui y voient un outil pour réformer en profondeur les structures politiques et économiques du pays. La crise qui suit la dissolution de la République arabe unie renforce son attractivité, car il apparaît comme un acteur crédible pour rétablir la stabilité et répondre aux aspirations socialistes et nationalistes d’une partie de la population syrienne.

Le parti s’implante progressivement au sein des institutions militaires, tissant des alliances avec des officiers convaincus de la nécessité d’un changement radical. Cette montée en puissance des baasistes prépare ainsi le terrain pour leur prise de pouvoir en 1963.

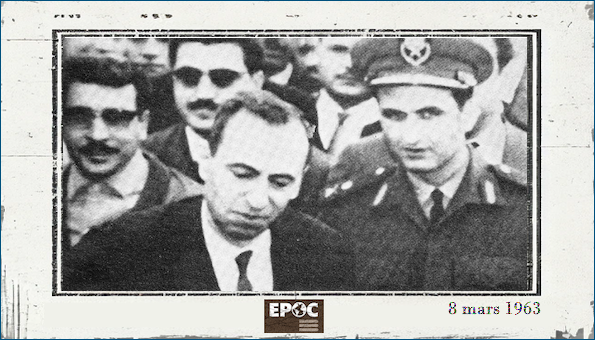

Dans la nuit du 7 au 8 mars 1963, un groupe d’officiers baasistes et de sympathisants du mouvement nationaliste arabe lance une opération militaire soigneusement préparée. Dès 2 heures du matin, des unités militaires fidèles aux putschistes se déploient dans les points stratégiques de Damas. Les premiers objectifs sont le quartier général de l’armée, les ministères clés et la station de radio nationale, essentielle pour annoncer la prise de pouvoir.

Des chars et des véhicules blindés prennent position aux carrefours stratégiques de la capitale, empêchant toute riposte organisée des forces loyales au gouvernement en place. L’aviation militaire reste neutre, un facteur déterminant pour le succès du coup d’État. Parallèlement, des arrestations ciblées sont effectuées contre des figures politiques et militaires susceptibles de s’opposer au putsch.

Vers 4 heures du matin, après un bref affrontement dans certaines casernes, la résistance des forces gouvernementales s’effondre. À l’aube, la radio nationale diffuse un communiqué officiel annonçant la chute du gouvernement de Nazim al-Kudsi et la prise de pouvoir par un Conseil national de commandement révolutionnaire dominé par le Parti Baas.

Le gouvernement en place, surpris par la rapidité de l’opération, n’a pas le temps de réagir efficacement. Nazim al-Kudsi et plusieurs membres de son administration sont arrêtés ou contraints à l’exil. En quelques heures, le pouvoir bascule définitivement entre les mains des putschistes, marquant le début d’une nouvelle ère politique en Syrie.

Le commandement du pays est alors confié à un Conseil national de commandement révolutionnaire, dominé par des figures du Parti Baas. Dans son premier discours, le Conseil déclare : "Nous mettrons fin à la corruption et au désordre qui ont affaibli notre nation. Sous notre direction, la Syrie retrouvera sa place légitime dans la lutte pour l'unité arabe et le progrès social." Cette prise de pouvoir marque le début d’une restructuration profonde du système politique syrien, avec la mise en place d’un régime basé sur un parti unique et l’élimination progressive des opposants.

Le coup d’État du 8 mars 1963 entraîne une transformation radicale de la gouvernance syrienne. Le Parti Baas consolide son autorité en instaurant un régime autoritaire centralisé, où le pouvoir est concentré entre les mains du Conseil national de commandement révolutionnaire. Les institutions démocratiques sont progressivement démantelées, les partis politiques d’opposition sont interdits et une surveillance stricte de la population est mise en place.

Sur le plan économique, les baasistes accélèrent les politiques de nationalisation engagées précédemment, prenant le contrôle des grandes entreprises industrielles, des banques et des terres agricoles. Ils établissent un système économique étatisé, où l’État devient l’acteur central dans la production et la distribution des richesses.

Les grandes entreprises privées sont expropriées et placées sous contrôle gouvernemental, tandis que des réformes agraires sont mises en place pour redistribuer les terres aux petits paysans. Officiellement, ces mesures visent à réduire l’influence des élites économiques traditionnelles et à promouvoir une meilleure égalité sociale. Toutefois, dans les faits, ces nationalisations profitent essentiellement aux membres du Parti Baas et à leurs alliés, consolidant ainsi leur mainmise sur l’économie du pays.

De plus, le secteur public devient rapidement surchargé et inefficace, les nouvelles entreprises nationalisées souffrant d’un manque de gestion compétente et de corruption généralisée. Malgré l’objectif affiché de progrès économique, la centralisation excessive entraîne des pénuries, une faible productivité et une dépendance accrue de l’État envers des ressources limitées.

La répression des opposants politiques s’intensifie rapidement. Les anciennes élites politiques et militaires, ainsi que les figures de la mouvance islamiste et les partisans de la monarchie hachémite, sont arrêtés, exilés ou exécutés. Les purges touchent également les anciens cadres du Parti Baas qui ne partagent pas la ligne adoptée par les nouveaux dirigeants.

Le gouvernement met en place un appareil sécuritaire puissant, avec des services de renseignement omniprésents, tels que le Mukhabarat, qui infiltrent toutes les sphères de la société. Les prisons se remplissent de dissidents, et la torture devient une pratique courante pour mater toute tentative d’opposition.

Cette période marque ainsi le début d’un État sécuritaire où le Parti Baas impose son hégémonie sur la société syrienne, instaurant une culture de la surveillance et de la peur. Toute critique du régime est sévèrement punie, et la liberté d’expression est réduite à néant, consolidant le pouvoir absolu du parti au fil des décennies.

Sur le plan régional, cet événement s’inscrit dans un contexte de montée en puissance du nationalisme arabe, en particulier sous l’influence du modèle égyptien de Gamal Abdel Nasser. La Syrie devient un acteur clé dans les dynamiques politiques du Moyen-Orient, ce qui la mènera ultérieurement à renforcer ses alliances avec des régimes partageant des idéaux similaires.

Ce coup d’État constitue le prélude à l’ascension progressive de Hafez al-Assad, qui, en 1970, consolidera définitivement le pouvoir du Parti Baas en Syrie et établira un régime qui dominera le pays pendant plusieurs décennies. Cependant, ce régime finira par s'effondrer en raison des soulèvements populaires et des insurrections islamistes, notamment à partir de 2011 avec la guerre civile syrienne.

Face à la répression brutale menée par le régime, plusieurs groupes islamistes, dont Hayat Tahrir al-Sham (HTS), émergent comme des forces majeures de l'opposition armée. En 2024, ces factions islamistes parviennent à s'emparer de zones stratégiques et à faire chuter définitivement le régime baasiste, mettant fin à plus de soixante ans de domination du Parti Baas en Syrie. Cet événement marque une transition politique majeure, bien que le pays reste plongé dans une instabilité chronique.