Le 11 mars 2004, Madrid fut frappée par une série d'attentats terroristes d'une ampleur inédite en Espagne. Dix explosions quasi simultanées secouèrent plusieurs trains de banlieue aux heures de pointe du matin, semant la mort et la terreur. Bilan tragique : 191 morts et plus de 1 800 blessés. Cet événement, rapidement attribué à une cellule islamiste inspirée par Al-Qaïda, marqua profondément l’Espagne et l’Europe entière, soulevant des débats sur la sécurité, la politique et l’implication de l’Espagne dans la guerre en Irak.

Les attentats eurent lieu entre 7h37 et 7h40 du matin, frappant quatre trains de banlieue bondés de travailleurs et d’étudiants qui se rendaient à Madrid. Les bombes, dissimulées dans des sacs à dos abandonnés dans les wagons, explosèrent avec une synchronisation terrifiante. La première explosion survint dans un train en approche de la gare d’Atocha, provoquant une panique instantanée. Quelques secondes plus tard, deux autres engins explosèrent à El Pozo et Santa Eugenia, déchirant les voitures bondées et projetant des éclats mortels.

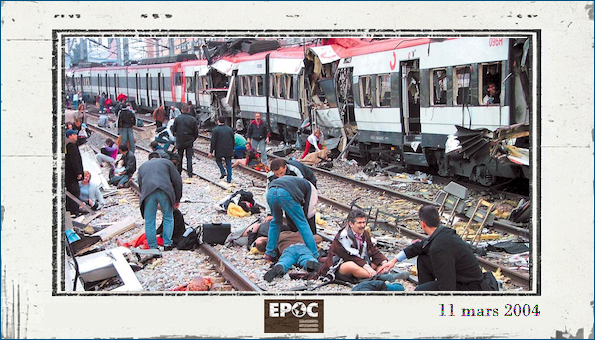

Le chaos s'installa immédiatement : des passagers blessés hurlaient de douleur, certains cherchaient à fuir par les fenêtres éventrées, tandis que d’autres tentaient de porter secours aux victimes gisant dans les amas de ferraille tordue et de verre brisé. Des témoins évoquèrent un « carnage absolu », avec des corps disloqués et un silence angoissant qui suivit le fracas des explosions. Les services de secours, arrivés en quelques minutes, furent confrontés à un paysage de désolation.

La violence de l’attaque dépassait de loin tout ce que l’Espagne avait connu auparavant. Les premiers moments de l’enquête furent marqués par la confusion et la précipitation. Dès les premières heures suivant les explosions, le gouvernement de José María Aznar déclara que l’organisation séparatiste basque ETA était responsable des attentats, s’appuyant sur le modus operandi et l’historique des attaques perpétrées en Espagne. Cependant, cette hypothèse fut rapidement mise à mal par plusieurs éléments troublants.

Dans l’après-midi du 11 mars, les enquêteurs découvrirent une camionnette blanche abandonnée près de la gare d'Alcalá de Henares, d'où étaient partis trois des trains ciblés. À l’intérieur, ils trouvèrent sept détonateurs et une cassette contenant des versets coraniques en arabe. Cet élément, immédiatement relayé par les médias, orienta l'enquête vers une possible implication de groupes islamistes radicaux.

Le 13 mars, un sac de sport contenant une bombe non explosée fut retrouvé dans une consigne de la gare d’El Pozo. L’examen de son dispositif permit aux experts de constater des similitudes avec les techniques utilisées par Al-Qaïda. La tension monta d’un cran lorsque, le soir du 13 mars, une vidéo fut diffusée dans laquelle un homme affirmant appartenir à Al-Qaïda revendiquait les attentats en guise de représailles contre la présence espagnole en Irak.

Ces révélations provoquèrent un bouleversement politique majeur, car elles contredisaient frontalement la version officielle du gouvernement, qui s'obstinait à pointer du doigt l’ETA malgré des indices de plus en plus accablants en faveur de la piste islamiste. Cette attitude suscita une vive indignation dans la population, qui se sentit trompée par l’exécutif. Dès le 12 mars, des manifestations spontanées éclatèrent dans plusieurs villes d’Espagne, notamment à Madrid et à Barcelone, où des milliers de personnes réclamèrent la vérité sur les responsables réels de l’attaque.

À trois jours des élections générales prévues le 14 mars 2004, la gestion gouvernementale de la crise devint le point central du débat public. La méfiance grandit à l'égard du Parti populaire, accusé de manipuler l’opinion pour éviter de perdre des votes. L’opposition socialiste et de nombreux médias dénoncèrent une instrumentalisation politique de la tragédie. La veille du scrutin, des citoyens descendirent dans la rue en scandant des slogans contre le gouvernement et en exigeant des explications.

Cet épisode bouleversa le paysage électoral. Alors que le Parti populaire était donné favori avant les attentats, l’indignation populaire inversa la tendance et conduisit à une victoire surprise du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) mené par José Luis Rodríguez Zapatero. Ce résultat entraîna un changement immédiat de la politique espagnole, notamment avec le retrait rapide des troupes espagnoles d’Irak, une des principales revendications des terroristes.

L’enquête révéla que les responsables des attentats étaient issus de réseaux djihadistes locaux, en lien avec des cellules radicales internationales inspirées par Al-Qaïda. L’organisation et l’exécution de l’attaque furent attribuées à un groupe de militants islamistes, principalement originaires du Maroc et impliqués dans le trafic de drogue et d’explosifs. Ces individus avaient utilisé du Goma-2 ECO, un explosif industriel volé dans une mine espagnole, facilitant ainsi leur accès aux matériaux nécessaires pour commettre l’attentat.

Dans les semaines qui suivirent, les forces de sécurité espagnoles menèrent une série d’arrestations dans plusieurs villes du pays. Parmi les premiers suspects identifiés figuraient Jamal Zougam, un commerçant marocain dont la carte SIM fut retrouvée dans un des téléphones utilisés pour déclencher les bombes, ainsi que d’autres individus liés à des réseaux islamistes opérant en Espagne. La traque des responsables culmina le 3 avril 2004, lorsque sept des principaux suspects, cernés par la police dans un appartement de Leganés, se donnèrent la mort en déclenchant une explosion qui tua également un agent des forces spéciales.

Le procès des attentats s’ouvrit en février 2007 et permit d’établir les responsabilités de plusieurs accusés, bien que certaines zones d’ombre subsistassent. L’audience, qui dura plusieurs mois, fut marquée par des témoignages bouleversants des survivants et des familles des victimes, venus exiger justice et des explications sur les défaillances qui avaient permis une attaque d’une telle ampleur.

Au total, vingt et une personnes furent condamnées, notamment pour leur implication dans la logistique et l’exécution de l’attentat. Parmi les peines les plus lourdes, celles infligées à Jamal Zougam et à Abdelmajid Bouchar, considérés comme les exécutants directs des attentats. D’autres furent condamnés pour avoir fourni les explosifs ou facilité l’opération, tandis que certains suspects furent acquittés faute de preuves suffisantes.

Cependant, le procès ne permit pas d’éclaircir tous les aspects de l’affaire. Des controverses émergèrent rapidement quant à la possible influence de réseaux plus vastes et aux lacunes des services de renseignement, qui n’avaient pas su anticiper la menace malgré plusieurs alertes. Certains critiques dénoncèrent également un manque de transparence dans les enquêtes, alimentant diverses théories du complot suggérant une manipulation politique ou la dissimulation de certaines preuves.

Les débats sur les failles des services de sécurité et la gestion politique de la crise continuèrent pendant des années. Les conclusions du procès laissèrent un goût amer dans une partie de l’opinion publique, convaincue que toutes les responsabilités n’avaient pas été établies. Cette méfiance contribua à des tensions persistantes dans la société espagnole, notamment en ce qui concernait la politique antiterroriste et les relations avec le monde musulman.

Les attentats du 11 mars 2004 marquèrent un tournant en matière de lutte contre le terrorisme en Europe. Ils entraînèrent un renforcement des mesures de sécurité, une coopération accrue entre les services de renseignement et une prise de conscience accrue des menaces djihadistes. Madrid devint ainsi un symbole du combat contre le terrorisme, mais aussi de la résilience et de la solidarité face à l’horreur.