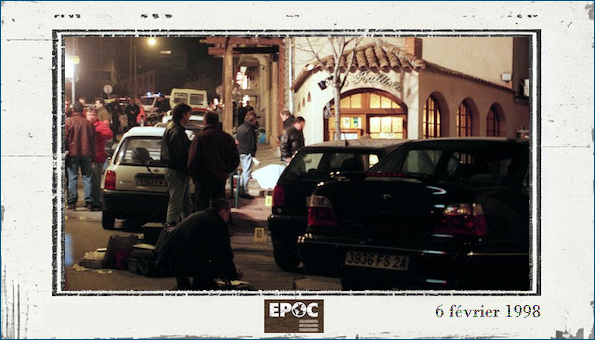

Le 6 février 1998, en pleine soirée, un événement tragique secoue la France et bouleverse la Corse. Claude Érignac, préfet de Corse, est assassiné à Ajaccio alors qu'il se rend à pied à un concert de musique classique. Cet acte, revendiqué par un groupe nationaliste corse, constitue un séisme politique et social aux répercussions majeures sur l'île et dans tout le pays.

La journée du 6 février 1998 se déroule sous une apparente normalité dans la ville d'Ajaccio. En ce vendredi d'hiver, les rues de la capitale corse sont animées par le quotidien des habitants. Claude Érignac, comme à son habitude, poursuit ses activités officielles avec rigueur, consacrant sa journée à des rencontres institutionnelles et à des dossiers sensibles liés à la sécurité sur l'île. En soirée, il décide de se rendre seul à un concert de musique classique près du centre-ville, un moment de détente qu'il affectionne.

Peu avant 21h15, alors qu'il marche tranquillement dans la rue Colonéna, un quartier habituellement paisible, il est surpris par l'apparition d'un individu armé. Le préfet est pris pour cible sans sommation. Trois balles tirées dans le dos à bout portant l'atteignent mortellement, le laissant s'effondrer sur le pavé froid. Les témoins, choqués, appellent immédiatement les secours, mais Érignac succombe rapidement à ses blessures. L'arme du crime, un pistolet de calibre 9 mm, sera plus tard identifiée comme ayant été volée lors d'une attaque audacieuse contre la gendarmerie de Pietrosella en septembre 1997. Cet élément crucial permettra de lier l'assassinat à un groupe clandestin nationaliste corse. La brutalité et la précision de l'attaque trahissent une préparation minutieuse, révélant une volonté de frapper au cœur de l'autorité étatique.

Claude Érignac, haut fonctionnaire et représentant de l'État en Corse, était reconnu pour sa rigueur et son engagement dans une mission délicate. Face à une île marquée par des décennies d'attentats, d'intimidations et de revendications autonomistes, il portait le poids de l'autorité étatique sur ses épaules. Ses décisions fermes, telles que le renforcement de la lutte contre les dérives criminelles associées aux mouvements nationalistes, lui avaient valu à la fois respect et hostilité.

Sa personnalité publique, perçue comme une incarnation de la République, en faisait une cible symbolique pour les opposants radicaux. En outre, ses prises de position publiques, combinées à son absence de complaisance face à la violence, le rendaient vulnérable à des attaques. Érignac, dans l'une de ses déclarations marquantes, avait affirmé : « La Corse ne doit pas être un espace où la loi de la République cède devant la peur ou les armes. Notre mission est de garantir la paix et l'égalité pour tous, sans compromis. » Ce meurtre, planifié avec une précision glaçante, apparaît donc comme une déclaration de guerre à l'autorité française et un acte délibéré de défiance envers les institutions de l'État.

L'émotion suscitée par cet assassinat est immédiate et profonde. En Corse comme sur le continent, les réactions de stupeur et d'indignation se multiplient. Jacques Chirac, alors président de la République, dénonce un "acte odieux" et affirme que tout sera mis en œuvre pour retrouver les responsables. Lionel Jospin, Premier ministre, exprime également son indignation, qualifiant l'assassinat de « drame national » et affirmant la détermination du gouvernement à « faire front contre la barbarie et à rétablir l'ordre républicain en Corse ». Des rassemblements de citoyens, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Ça suffit ! », traduisent le rejet d’une violence qui semble avoir atteint un point de non-retour.

L'enquête sur l'assassinat de Claude Érignac mobilise rapidement des moyens considérables. Dès les premières heures, des experts de la police judiciaire sont envoyés en renfort sur l'île, tandis que les autorités locales collaborent étroitement avec les services nationaux. Les enquêteurs orientent leurs recherches vers les milieux nationalistes radicaux, déjà soupçonnés d'être impliqués dans des actions violentes par le passé. Une opération minutieuse de recueil de renseignements et d'analyse des preuves est menée, avec un accent particulier sur les armes volées lors de l'attaque contre la gendarmerie de Pietrosella en 1997.

Au fil des investigations, un groupe baptisé le « commando Érignac » émerge comme responsable probable. Ce groupe clandestin, composé de militants nationalistes aguerris, se serait organisé autour d'une planification froide et d'une exécution millimétrée. En 1999, des avancées décisives surviennent lorsque plusieurs membres présumés du commando sont arrêtés. Lors de leurs interrogatoires, ils désignent Yvan Colonna, un berger originaire de Cargèse, comme l'auteur des tirs mortels.

Cependant, l'annonce de son implication ne fait que renforcer la tension. Colonna, informé des soupçons pesant sur lui, choisit la clandestinité. Pendant près de quatre ans, il échappe aux autorités grâce à un réseau de soutiens fidèles, renforçant l'image d'un homme insaisissable et exacerbinant les divisions entre les partisans de l'état de droit et ceux d'une justice perçue comme oppressive.

Le procès de cette affaire, marqué par des tensions politiques et judiciaires, s’ouvre en 2007. Yvan Colonna, arrêté en 2003 après une longue cavale, nie farouchement les faits qui lui sont reprochés. Mais les témoignages, bien que contestés, et les éléments matériels convainquent la justice. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une décision confirmée en appel et par la Cour de cassation. Cette condamnation, perçue par certains comme une victoire de l’État de droit, est également contestée par ceux qui crient à l’injustice, alimentant un climat de défiance envers Paris.

La vie d'Yvan Colonna prend un tournant tragique en 2022. Alors qu'il purge sa peine à la maison centrale d'Arles, il est violemment agressé par un codétenu, un acte qui soulève de vives interrogations sur les conditions de sa détention et la sécurité des prisonniers. Malgré une hospitalisation d'urgence, Colonna succombe à ses blessures le 21 mars 2022. Sa mort provoque une onde de choc en Corse, réveillant des blessures anciennes et ravivant les tensions politiques. De nombreux Corses voient en cette tragédie l'échec de l'État à protéger un prisonnier emblématique, et des manifestations éclatent à travers l'île, réclamant justice et autonomie. Cet épisode tragique s'inscrit dans une histoire déjà marquée par la violence et les divisions, et laisse planer de nouvelles incertitudes sur l'avenir des relations entre la Corse et la République.

L'assassinat de Claude Érignac marque un tournant dans l’histoire contemporaine de la Corse. Sur le plan sécuritaire, il conduit à un renforcement sans précédent de la présence de l’État sur l’île et à une intensification de la lutte contre les réseaux nationalistes violents. Cette stratégie porte ses fruits : dans les années qui suivent, plusieurs groupes clandestins annoncent leur désarmement et la fin de leurs actions armées.

Cependant, ce drame soulève également des questions de fond sur les relations entre la Corse et la France. Le désir d’autonomie, voire d’indépendance, reste vif dans une partie de la population insulaire. L'assassinat du préfet révèle la profondeur des fractures économiques, sociales et culturelles qui marquent l’île. Pour beaucoup, il traduit l’échec d’une politique centralisée incapables de répondre aux attentes des Corses.

Au-delà de la répression, la tragédie incite à réfléchir à une autre voie : celle du dialogue. Des réformes institutionnelles, comme la création de la Collectivité territoriale unique en 2018, visent à donner plus de compétences à l’île et à répondre à ses spécificités. Ces avancées restent toutefois fragiles et insuffisantes pour certains, qui continuent de revendiquer une reconnaissance plus large de l'identité corse.

Vingt-cinq ans après, l’assassinat de Claude Érignac demeure un traumatisme profond dans la mémoire collective. Il incarne à la fois l'extrémité des tensions qui ont secoué la Corse et la nécessité d'une réflexion sur les moyens de réconcilier une île avec elle-même et avec la République. Si le chemin vers une paix durable reste semé d’embûches, la volonté de tourner la page de la violence semble, elle, partagée par une majorité de Corses comme de Français.