Le 18 mars 1871, Paris se réveille dans une tension extrême. La veille, le gouvernement d'Adolphe Thiers, réfugié à Versailles, a ordonné la récupération des canons de la Garde nationale entreposés sur les hauteurs de Montmartre et de Belleville. L'armée régulière s'attelle à cette mission à l'aube, mais elle se heurte rapidement à l'hostilité des Parisiens. Les soldats, épuisés et peu motivés, hésitent face à une foule qui ne leur est pas hostile mais leur rappelle qu'ils sont eux aussi du peuple. Peu à peu, une fraternisation s’opère. Certains officiers tentent de faire respecter les ordres, mais la révolte gronde. Des cris fusent : « À bas les Versaillais ! Vive la Commune ! »

La situation bascule lorsqu'une foule, menée par des femmes du peuple, convainc les soldats de retourner leurs armes contre leurs officiers. L'un après l'autre, les régiments envoyés pour reprendre les canons de la Garde nationale refusent de tirer sur la population. La tension monte rapidement, et les officiers tentant de maintenir l'ordre sont débordés. Les généraux Lecomte et Clément Thomas, partisans de la répression, sont arrêtés par les insurgés. Lecomte, qui avait ordonné à ses troupes de tirer sur la foule, est emmené sous les huées et exécuté sommairement dans la soirée, de même que Clément Thomas, reconnu pour son rôle dans la répression des soulèvements de 1848.

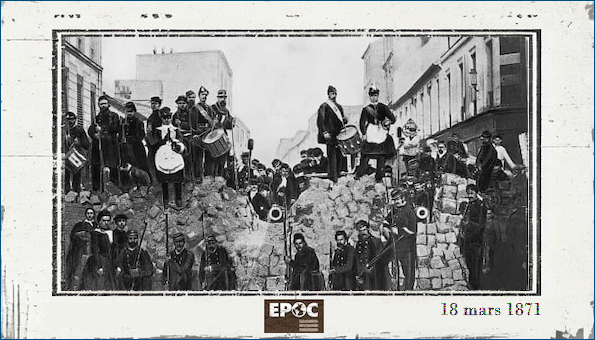

Pendant ce temps, la Garde nationale prend peu à peu le contrôle des principaux points stratégiques de la capitale. Des barricades commencent à s’élever dans plusieurs quartiers populaires. L'agitation gagne Belleville, La Villette et le faubourg Saint-Antoine. À Montmartre, l’effervescence est à son comble. Les bataillons de la Garde nationale convergent vers l’Hôtel de Ville, désormais devenu le centre nerveux du soulèvement. Là, un comité insurrectionnel commence à organiser la prise de pouvoir. Dans les heures qui suivent, le gouvernement officiel, conscient de l’ampleur du mouvement, prend la fuite et se replie précipitamment à Versailles. Paris appartient désormais aux insurgés. Une insurrection est en marche.

Tout au long de cette première journée, Paris se transforme en un immense théâtre de soulèvements populaires. Dès l’aube, les premiers attroupements se forment dans les quartiers ouvriers, et la nouvelle de l’échec de la tentative de récupération des canons se propage rapidement. À Montmartre, vers sept heures du matin, la foule s’oppose aux soldats et convainc ces derniers de désobéir à leurs officiers. Peu après, les premiers coups de feu éclatent, marquant un tournant décisif dans l’insurrection.

Dans la matinée, les barricades commencent à se dresser dans les rues de Belleville, Ménilmontant et autour de la Bastille. L’agitation grandit, et les cris de ralliement à la Commune se multiplient. Vers midi, les insurgés prennent d’assaut plusieurs casernes et commissariats, désarmant les forces de l’ordre restées fidèles à Versailles. À mesure que les heures passent, les armes circulent dans la ville, et la Garde nationale organise son offensive contre les derniers bastions loyalistes.

Dans l’après-midi, des milliers de Parisiens descendent dans les rues pour proclamer leur refus du pouvoir versaillais. L’Hôtel de Ville devient le centre névralgique du mouvement, où des figures révolutionnaires comme Auguste Blanqui et Louise Michel encouragent l’organisation d’un gouvernement populaire. Entre 17 et 19 heures, les insurgés prennent le contrôle de la plupart des bâtiments officiels, tandis que les derniers soldats fidèles à Versailles battent en retraite. En soirée, la capitale est quasiment aux mains des révolutionnaires, et Thiers ordonne à ses ministres et troupes restantes d’évacuer définitivement Paris pour se réfugier à Versailles. À minuit, la victoire des insurgés est totale, marquant ainsi le début effectif du pouvoir communaliste.

La Commune de Paris est née. Elle est le fruit d’un contexte social et politique marqué par la guerre franco-prussienne de 1870, la capitulation de Napoléon III, la famine et le ressentiment contre la bourgeoisie versaillaise. La défaite militaire de la France face à la Prusse, conclue par l’armistice du 28 janvier 1871, exacerbe les tensions entre le gouvernement et la population parisienne. L'humiliation de voir les Prussiens défiler aux portes de la capitale, couplée aux conditions de vie exécrables durant le siège de Paris, nourrit un sentiment de révolte profond.

Depuis des mois, le peuple parisien endure des privations et vit sous la menace de l’armée prussienne, qui encercle la capitale. La disette, les maladies et le froid de l’hiver 1870-1871 ont considérablement éprouvé la population. L’effondrement économique du commerce et de l’artisanat plonge une grande partie des Parisiens dans la misère. La tension sociale est palpable, d’autant que la classe bourgeoise et le gouvernement de Thiers, replié à Versailles, semblent ignorer les souffrances du peuple. Lorsque Thiers cherche à désarmer la Garde nationale, il brise l'équilibre fragile entre Paris et le pouvoir central. Cette Garde nationale, composée majoritairement d’ouvriers et d’artisans, représente un espoir d’autonomie pour les Parisiens, qui y voient une protection face aux manœuvres de Versailles.

La révolte éclate spontanément, portée par une population qui refuse de voir son élan révolutionnaire brisé par les autorités. Les idéaux républicains et socialistes, déjà vivaces depuis la Révolution de 1848, resurgissent avec force. L’aspiration à une démocratie plus directe et plus égalitaire prend forme dans les esprits, galvanisée par les discours des militants révolutionnaires. Ainsi, l’insurrection du 18 mars 1871 apparaît non seulement comme un sursaut de dignité face aux humiliations subies, mais aussi comme une tentative concrète de prise en main du destin de Paris par ses propres habitants.

Dès les jours suivants, la Commune met en place ses premières mesures, déterminée à incarner les idéaux révolutionnaires et à transformer la société parisienne. La suppression de l'armée permanente au profit d'une milice populaire est rapidement décrétée, afin de garantir que la défense de la ville soit assurée par ses propres citoyens et non par une force militaire aux ordres d’un pouvoir centralisé. Cette mesure vise à éviter toute dérive autoritaire et à mettre les armes entre les mains du peuple plutôt qu’entre celles d’une élite militaire.

Dans le même esprit d’émancipation populaire, la Commune proclame la séparation de l'Église et de l'État. L’objectif est double : mettre fin à l’influence cléricale sur la politique et les institutions publiques et assurer une éducation laïque, accessible à tous, affranchie du dogme religieux. Les biens de l’Église sont confisqués et réaffectés à des usages collectifs, tandis que les écoles sont réorganisées pour offrir une instruction gratuite et universelle.

Un autre axe majeur de la politique communarde concerne le monde du travail. La Commune reconnaît le droit des ouvriers à gérer eux-mêmes les ateliers abandonnés par les patrons ayant fui la capitale. Cette autogestion, inspirée des principes socialistes et coopératifs, ouvre la voie à une organisation du travail fondée sur la solidarité et la participation directe des travailleurs aux décisions économiques. L’interdiction du travail de nuit pour les boulangers est également promulguée, symbole d’une volonté de réguler les conditions de travail pour protéger les ouvriers d’une exploitation excessive.

Ainsi, en l’espace de quelques jours, la Commune de Paris pose les bases d’un gouvernement radicalement novateur, s’appuyant sur la démocratie directe et la justice sociale. Ce modèle repose sur l'élection de délégués révocables à tout moment, une gestion collective des institutions et une autonomie accrue des quartiers parisiens, qui participent activement à la prise de décisions locales. L'administration communale devient l'affaire de tous, portée par des conseils élus issus du peuple et non par une élite bureaucratique distante.

L'idéal révolutionnaire se traduit en actes concrets, nourri par l’héritage de 1789 et des révolutions de 1830 et 1848, mais aussi par une volonté farouche d’inventer une nouvelle société, fondée sur l’égalité et la participation du peuple à son propre destin. L’instruction gratuite et obligatoire pour tous, la réquisition des logements vides pour loger les plus démunis, ainsi que le soutien aux ouvriers dans la gestion de leurs entreprises abandonnées par leurs patrons, incarnent ces ambitions. Plus qu’une simple révolte, la Commune se veut une expérience politique et sociale inédite, où chaque citoyen devient acteur du pouvoir et non plus simple sujet d’une autorité imposée.

Mais Versailles ne l'entend pas ainsi. Thiers organise une contre-offensive méthodique, préparant minutieusement l’assaut contre la capitale insurgée. Dès avril, l’armée versaillaise, reconstituée avec l’appui de Bismarck qui libère des prisonniers de guerre français pour renforcer les troupes, entame une avancée progressive vers Paris. Les forces versaillaises, mieux équipées et plus disciplinées que les combattants de la Commune, reprennent rapidement plusieurs positions stratégiques en banlieue, resserrant l’étau autour de la capitale.

Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises pénètrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud, déclenchant ce qui restera dans l’histoire sous le nom de la Semaine sanglante. Pendant sept jours, les combats font rage dans la capitale. Les insurgés, bien que courageux, manquent d’armes et de coordination face à la supériorité militaire versaillaise. Quartier après quartier, les barricades sont prises d’assaut, et les fusillades se multiplient. Les Versaillais exécutent systématiquement les communards capturés, considérant toute résistance comme un acte de rébellion impardonnable.

Le 27 mai, les derniers bastions de la Commune tombent. Le cimetière du Père-Lachaise devient le théâtre d’un ultime combat désespéré. Les communards, en infériorité numérique, se battent jusqu’à leur dernier souffle avant d’être capturés et fusillés devant le Mur des Fédérés. Le 28 mai, la répression atteint son paroxysme : des milliers de Parisiens sont exécutés sommairement, tandis que d’autres sont déportés vers la Nouvelle-Calédonie ou condamnés aux travaux forcés.

Paris, à feu et à sang, est repris par les forces versaillaises. La répression est impitoyable, laissant une ville marquée par les stigmates de la guerre civile. La Commune, bien que brisée, laisse derrière elle un héritage de lutte et d’espoir qui continuera d’inspirer les mouvements révolutionnaires à travers le monde.

Le 18 mars 1871 reste une date clé dans l'histoire des insurrections populaires. La Commune, malgré sa brève existence, incarne l’aspiration à une démocratie sociale et directe, un modèle de gouvernement par et pour le peuple. Son héritage, fait de combats pour les droits des travailleurs et la justice sociale, inspire encore aujourd’hui les luttes émancipatrices.

De nos jours, la Commune demeure une référence incontournable pour de nombreux partis et mouvements de gauche. Elle symbolise la possibilité d’une organisation politique fondée sur la participation directe des citoyens, la justice sociale et l’émancipation du travail. La gauche radicale, notamment, y voit un exemple concret d’autogestion et de rupture avec le capitalisme, tandis que la social-démocratie en retient surtout les avancées en matière de droits sociaux et d’institutions démocratiques.

Les partis comme La France Insoumise et le Parti Communiste Français célèbrent régulièrement la Commune comme un moment fondateur de la lutte pour l’égalité. Des figures politiques contemporaines font souvent référence à ses idéaux pour légitimer des revendications actuelles, telles que la démocratie participative, la réappropriation des services publics ou encore le renforcement des droits des travailleurs. À l’international, des mouvements socialistes et anarchistes continuent de puiser dans l’expérience communarde une source d’inspiration pour leurs propres combats.

Toutefois, cette mémoire est aussi traversée de débats : certains courants de gauche insistent sur les erreurs stratégiques de la Commune et s’interrogent sur les conditions nécessaires à une révolution durable. D’autres estiment que son écrasement illustre la nécessité d’un appareil d’État solide pour protéger les acquis révolutionnaires. Ainsi, loin d’être figée, l’héritage de la Commune de Paris demeure un objet de réflexion politique et une source d’engagement militant pour les mouvements progressistes d’aujourd’hui.