L’Élection Présidentielle de 1920

En septembre 1920, la France se prépare à une élection présidentielle cruciale dans un contexte de rétablissement post-guerre. La démission inattendue de Paul Deschanel pour des raisons de santé ouvre la voie à une nouvelle course à la présidence, et Alexandre Millerand, une figure politique bien établie, émerge rapidement comme un candidat de premier plan.

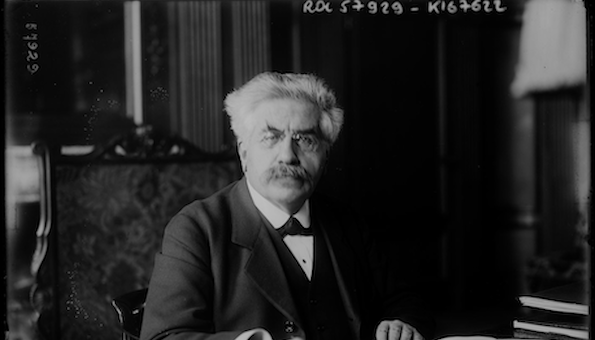

Alexandre Millerand, né en 1859 à Paris, est un vétéran de la scène politique française. Avocat de profession, il entre en politique comme député de Paris en 1885 et se fait rapidement remarquer pour ses idées socialistes et réformatrices. Au fil des ans, Millerand occupe divers postes ministériels, dont celui de ministre du Commerce et de l’Industrie sous le gouvernement de Pierre Waldeck-Rousseau. Pendant cette période, il met en œuvre des réformes sociales significatives, notamment la réduction du temps de travail et l'amélioration des conditions de travail des ouvriers.

En 1920, la France est en pleine reconstruction après les ravages de la Première Guerre mondiale. La scène politique est dominée par les questions de réhabilitation économique, de sécurité nationale et de réparations de guerre. C'est dans ce contexte que Millerand, avec son expérience et son pragmatisme, devient un candidat attrayant pour de nombreux parlementaires cherchant à stabiliser le pays.

L'élection présidentielle de 1920 se déroule selon un processus de scrutin indirect, où les membres du Parlement français, réunis en Congrès à Versailles, votent pour élire le président. Le 23 septembre 1920, Alexandre Millerand remporte une victoire décisive dès le premier tour avec 695 voix sur 804. Ce succès est le résultat d'un large consensus parmi les députés et sénateurs, qui voient en lui un leader capable de mener la France à travers cette période difficile.

L'ascension de Millerand à la présidence est facilitée par le retrait de plusieurs autres candidats potentiels, notamment Léon Bourgeois et Raoul Péret, qui déclinent finalement toute candidature active. Ce soutien unanime ou presque reflète une volonté collective de voir Millerand prendre les rênes de la nation, fort de sa réputation de réformateur et de sa capacité à naviguer dans les complexités politiques.

Une fois élu, Millerand ne perd pas de temps pour définir les contours de son mandat. Contrairement à ses prédécesseurs, il souhaite transformer la présidence en un véritable centre de pouvoir exécutif, capable de répondre efficacement aux défis du moment. Il se donne pour mission de renforcer les prérogatives présidentielles et de redéfinir les relations entre l'exécutif et le législatif pour mieux gouverner.

L'élection de Millerand est perçue comme une victoire pour la stabilité et la continuité. Sa réputation de leader pragmatique et sa capacité à rallier différentes factions politiques sont considérées comme des atouts essentiels pour une France en quête de rétablissement. Cependant, cette élection n'est que le début d'un mandat marqué par des défis politiques, économiques et sociaux, qui testeront la résilience et la détermination de Millerand en tant que président.

L'élection de 1920 marque le début d'une ère nouvelle sous la présidence de Millerand, avec l'espoir de restaurer la paix et la prospérité en France après les années tumultueuses de la guerre. Ce premier chapitre de sa présidence pose les bases d'une gouvernance forte et interventionniste, en réponse aux besoins pressants d'une nation en reconstruction.

Un mandat présidentiel compliqué

Le mandat d'Alexandre Millerand à la présidence de la République française, de 1920 à 1924, a été marqué par des défis politiques et économiques majeurs, ainsi que par des tensions persistantes avec le Parlement. Élu dans un contexte de rétablissement post-guerre, Millerand hérite d’un pays en pleine reconstruction, où les séquelles de la Première Guerre mondiale sont encore profondément ressenties.

Dès le début de son mandat, Millerand tente de renforcer les prérogatives présidentielles, cherchant à redéfinir les équilibres institutionnels de la Troisième République. Contrairement à ses prédécesseurs, il adopte une position plus interventionniste, voulant transformer la présidence en un véritable centre de pouvoir exécutif. Cette ambition se heurte rapidement à l’opposition des parlementaires, notamment des factions de gauche qui voient en lui une menace pour l'équilibre républicain.

La politique intérieure de Millerand est également marquée par la gestion des conséquences économiques de la guerre. L’inflation, le chômage et la dette publique représentent des défis considérables. Afin de stabiliser l’économie, Millerand soutient diverses mesures de rigueur budgétaire et de réformes fiscales. Cependant, ces mesures sont impopulaires et conduisent à des tensions sociales croissantes. Les grèves et les manifestations deviennent fréquentes, exacerbées par la répression gouvernementale.

Sur le plan international, Millerand adopte une politique étrangère ferme, particulièrement envers l’Allemagne. En 1923, il soutient l’occupation de la Ruhr par les troupes françaises et belges, une réponse directe au non-paiement des réparations de guerre par l'Allemagne. Cette occupation est controversée, tant au niveau national qu’international, mais Millerand insiste sur la nécessité de garantir les réparations dues à la France pour les destructions subies pendant la guerre.

Le style autoritaire de Millerand, combiné à ses tentatives de centralisation du pouvoir, provoque des réactions négatives au sein du Parlement. Les relations avec les divers gouvernements qui se succèdent sous sa présidence, notamment ceux de Georges Leygues, Aristide Briand et Raymond Poincaré, sont souvent tendues. Millerand cherche à imposer ses vues, notamment en matière de politique étrangère et de défense nationale, mais se heurte fréquemment à l’opposition des députés et des sénateurs.

Les quatre années de mandat de Millerand sont donc caractérisées par une tentative constante de naviguer entre les exigences de la reconstruction post-guerre, les pressions internes pour des réformes démocratiques et sociales, et les défis internationaux liés aux réparations de guerre et à la stabilité européenne. Malgré ses efforts pour renforcer le rôle du président, Millerand finit par être renversé par les dynamiques politiques internes, illustrant les limites du pouvoir exécutif dans le cadre de la Troisième République.

Les législatives de mai 1924 et la démission de Millerand

Les élections législatives de mai 1924 en France ont constitué un tournant majeur pour la Troisième République, marquant la fin du mandat présidentiel d'Alexandre Millerand. Ces élections, tenues les 11 et 25 mai 1924, ont vu la victoire du Cartel des gauches, une coalition de partis radicaux et socialistes, qui a profondément modifié le paysage politique français.

Le Cartel des gauches était une alliance stratégique formée pour contrer le Bloc national, une coalition de droite qui dominait la politique française depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le Cartel comprenait des groupes divers comme le Parti radical, le Parti socialiste (SFIO), et des républicains-socialistes. Ces partis partageaient une vision commune de réformes sociales et économiques, mais différaient sur certaines questions clés, ce qui rendait leur coalition complexe et parfois fragile.

La campagne électorale de 1924 a été marquée par une opposition féroce entre les partis de gauche et ceux de droite. Le Cartel des gauches a axé sa campagne sur la critique des politiques économiques et sociales du Bloc national, notamment sur la gestion de l'occupation de la Ruhr et les questions de réparations de guerre. La population française, fatiguée des politiques de rigueur et des tensions sociales, a répondu favorablement à l'appel au changement du Cartel des gauches.

Les résultats des élections législatives ont été un choc pour le gouvernement en place. Le Cartel des gauches a remporté une victoire écrasante, obtenant une majorité claire à la Chambre des députés. Ce succès a été interprété comme un rejet des politiques conservatrices et une demande pour des réformes plus progressistes. La victoire du Cartel a également signifié une défaite personnelle pour Alexandre Millerand, qui avait soutenu le Bloc national et dont la présidence était de plus en plus impopulaire.

Face à cette nouvelle configuration politique, Millerand a tenté de former un gouvernement qui pourrait travailler avec la nouvelle majorité de gauche. Cependant, ses efforts ont rapidement échoué. Le Cartel des gauches, fort de son succès électoral, a exigé sa démission, voyant en lui un obstacle à la mise en œuvre de leurs réformes. Millerand, après quelques tentatives infructueuses de collaboration, a dû se rendre à l'évidence que son mandat était terminé.

Le 11 juin 1924, Alexandre Millerand a officiellement démissionné de la présidence de la République. Dans sa lettre de démission, il a exprimé sa frustration face à ce qu'il percevait comme une manœuvre partisane visant à usurper l'autorité présidentielle en dehors des cadres constitutionnels. Il a critiqué le Cartel des gauches pour avoir imposé sa démission malgré le soutien initial qu'il avait reçu de l'Assemblée nationale lors de son élection en 1920.

La démission de Millerand a marqué la fin d'une présidence tumultueuse et le début d'une nouvelle ère politique en France. Elle a également souligné les défis constants auxquels est confrontée la Troisième République en matière de stabilité politique et de gouvernance. Le départ de Millerand a ouvert la voie à l'élection de Gaston Doumergue, qui a succédé à la présidence avec l'espoir de ramener une certaine stabilité et de travailler de manière plus harmonieuse avec la nouvelle majorité parlementaire.

Ces événements de 1924 illustrent les tensions inhérentes à la politique française de l'époque, où les alliances et les rivalités étaient souvent en flux constant. Ils montrent également comment les élections peuvent servir de point de basculement, redéfinissant les orientations politiques et influençant les trajectoires des figures politiques majeures. Pour Millerand, ce fut une fin abrupte à une présidence qui avait commencé avec tant de promesses de réforme et de renforcement du pouvoir exécutif.

La vie de Millerand après sa démission

Après sa démission forcée de la présidence de la République en juin 1924, Alexandre Millerand ne se retire pas complètement de la vie politique. Sa carrière prend une nouvelle direction, marquée par une implication continue dans les affaires publiques, mais loin de la lumière éclatante de la présidence. L’ancien président continue à exercer une influence notable, bien que souvent en arrière-plan.

Peu de temps après sa démission, Millerand est élu sénateur de la Seine en 1925, puis sénateur de l'Orne en 1927. Il retrouve ainsi une plateforme pour continuer à défendre ses idées et ses politiques. En tant que sénateur, Millerand se consacre à la promotion de réformes sociales et économiques. Il intervient régulièrement sur des questions cruciales, notamment celles relatives à la défense nationale et aux affaires étrangères, domaines dans lesquels il a toujours eu un intérêt marqué.

La vie de Millerand après sa présidence est aussi caractérisée par une série de publications et de discours dans lesquels il partage ses perspectives sur les événements politiques de son temps. Il devient un critique vocal des politiques menées par ses successeurs et n'hésite pas à exprimer ses désaccords sur des sujets variés, allant de la gestion de la crise économique à la politique étrangère.

Malgré son retrait relatif, Millerand reste une figure respectée et influente. Ses opinions continuent de trouver un écho parmi certains segments de la population et au sein de la classe politique. Il est invité à donner des conférences et participe activement à divers débats politiques et académiques, où il partage son expérience et ses réflexions sur les affaires de l'État.

Les dernières années de la vie de Millerand sont passées à Versailles, où il continue de suivre de près l'évolution politique du pays. Il écrit ses mémoires et se consacre à des activités intellectuelles, maintenant un lien avec ses contemporains et les nouvelles générations de politiciens. Sa santé commence toutefois à décliner avec l'âge.

Alexandre Millerand décède le 6 avril 1943 à l'âge de 84 ans. La cause de sa mort est liée à des complications de santé liées à son âge avancé. Jusqu'à la fin, il reste un personnage important de la scène politique française, laissant derrière lui un héritage complexe et riche en enseignements.

Millerand est enterré à Versailles, et sa mort est largement couverte par les médias de l'époque, rappelant ses contributions significatives à la République française. Bien que son mandat présidentiel ait été marqué par des controverses, son engagement continu envers le service public et son dévouement à la cause nationale sont largement reconnus et respectés.

L'Histoire va-t-elle se répéter 100 ans après ?

Rendez-vous dimanche 7 juillet 2024 à 20H00